영화 리메이크는 원작의 유명세에 기대어 세간의 이목을 좀 더 쉽게

이끌어낼 수 있지만, 원작의 한계를 넘어 좀 더 좋은 작품으로도

거듭나게 할 수 있다. 장애 영화도 마찬가지인데, 이런 작업을

활발하게 시도하는 곳이 바로 할리우드다. 가까운 예로 프랑스 영화

‘언터처블: 1%의 우정(Intouchables, 2011)’은 할리우드 영화

‘업사이드(The Upside,2017)’로, 2023년 3월 열린 제94회

아카데미에서 작품상을 받은 ‘코다(CODA, 2021)’는 프랑스 영화

‘미라클 벨리에(La FamilleBélier, 2014)’의 영어 리메이크작이다.

현재 해외뿐만이 아니라 한국에서도 이런 사례들이 곧잘 등장하고

있다.

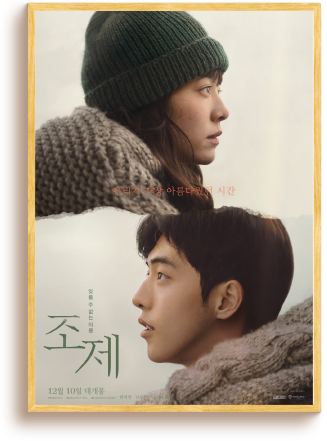

그렇다면 과연 우리나라는 원작이 갖는 장점의 확장과 한계 극복을

잘하고 있을까? 이에 대해 영화 ‘조제’와 ‘청설’을 중심으로

살펴보고자 한다. 2020년 개봉한 한지민, 남주혁 주연의 ‘조제’는

이누도 잇신 감독 연출의 일본 영화 ‘조제, 호랑이 그리고

물고기들(2004)’을 바탕으로 했다. 원작 영화에서 여자 주인공

쿠미코는 책을 좋아하는데 항상 집에 틀어박힌 채 밖에 나가는

일조차 거의 없이 집안에서 책만 읽는 캐릭터다. 오로지 새벽에만

할머니를 졸라 산책을 나서지만, 할머니는 쿠미코의 불편한 다리를

숨기고 싶어 할 뿐이다. 그래서 유모차에 쿠미코를 싣고 나선다.

항상 집안의 담요에만 숨어 있던 쿠미코는 새벽에라도 자유롭고 싶어

한다. 내리막길에서 고꾸라진 유모차 속 쿠미코를 도와주기 위해

다가오는 츠네오와 만나는 장면은 그렇게 연결된다. 한국 영화

‘조제’에서 여자 주인공은 좀 더 능동적이다. 쿠미코는 집안 어두운

곳, 벽장에서 책을 읽지만, 조제는 밝게 햇빛이 비치는 창가에서

항상 독서를 한다. 전체적으로 영화의 분위기는 밝고 긍정적이다.

조제는 누군가 밀어주는 유모차가 아니라 전동휠체어를 이용한다.

새벽이 아니라 밝은 대낮에 이동한다. 그것도 자신이 좋아하는 책을

위해 움직이려 한다. 이때 성추행범을 피하다가 전동 휠체어가

넘어져 도와주려는 영식과 만나게 된다. 차이점은 할머니의 비중에도

있다. 할머니는 조제의 절대적 보호자가 아니다. 밖으로 나돌아 다녀

험한 꼴을 당하냐고 잔소리를 할 뿐 외출을 막지 않는다. 이후

영식은 조제의 집을 방문하게 되는데 원작에서는 할머니가 식사를

권하지만, 리메이크작에서는 조제가 직접 밥이나 먹고 가라며 식사를

준비한다. 조제는 쿠미코처럼 주눅이 들지도 얼굴을 가리지도 않고

처음부터 시크하면서도 언제나 구김살 없이 당찬 모습이다. 쿠미코와

츠네오는 친구 사이로 설정되었지만, 리메이크작에서 영식은

조제에게 누나라고 부른다. 조제의 성숙한 이미지를 강조하기 위한

설정이다. 헤어질 때도 상처 극복에 주체적이다. 직접 운전도 하며

비장애인을 이동시킨다. 다만 항상 이런 인물형이 정답은 아닐

것이다.

다음으로 펑위옌과 천이한 주연의 대만 영화 ‘청설(聽說, 2010)’을

살펴볼 수 있다. 원작에서는 언니가 청각장애 수영선수였는데 홍경,

노윤서 주연의 리메이크작에서는 동생(김민주)이 청각장애인이다.

이렇게 바꾼 이유는 장애인 가족 가운데 K 장녀라는 한국적 특징을

부각하기 위한 것으로 생각된다. 또한 동화적이고 낭만적인 분위기나

설정보다는 현실적인 상황 등을 부각했다. 원작에서 양양이했던 행위

예술이나 동화 같은 마음 표현 방식에 대해서도 변화를주었다. 사건

전개에 따라 인물들의 감정 변화에 좀 더 초점을 맞추고 있다.

원작은 주인공의 아버지가 비장애인이기에 소다(SODA, Sibling Of

Deaf Adult)인 반면, 리메이크작에서 언니인 여름이가 부모와 형제,

자매, 남매까지 농아인 가족의 유일한 비장애인 자녀인

오코다(OHCODA, Only Hearing Child Of Deaf Adult)로 나온다.

원작에서는 수어가 이뤄지는 경우 음악이 거의 없는 정도인데

리메이크작에서는 수어로 대화할 때 음악이나

사운드스케이프(Soundscape)를 사용한다. 음악의 빈번한 사용은 밝고

경쾌한 느낌을 주기에 충분하다.특히, 사운드스케이프는 일상적인

공간에서 장애인이 존재함을 드러내는 효과를 주는데, 이런 점은

충분히 긍정적이다. 한편, 영화 전반에 걸쳐 수어의 향연이 이뤄지는

것은 매우 반갑지만, 장애인 동생 가을이의 생각이나 심정이

내밀하게 부각되지 못한 점은 못내 아쉽다. 원작에서는 여주인공

양양이 밀린 도시락값을 지불하려고 티엔커의 식당을 방문하며

상견례가 이뤄지는데 티엔커의 부모는 아들의 연인을 위해 수어를

배우겠다는 의지까지피력한다. 리메이크작에서는 용준이 여름이에게

부모님 식당의 알바를 제안하며 상견례 겸 알바 면접자리가 되는데

이 자리에서 여름이는 자신이 청인이라는 사실을 밝혀 놀라게 한다.

상당히 당황스러운 반전이지만, 결국비장애인과 비장애인의

로맨스라는 원작의 한계를 벗어나지 못한다. 용준의 부모님이 수어를

배우겠다는 의지를 피력할 필요도 없었다. 이제는 장애인과

비장애인의 로맨스도 상상해 볼 수 있지 않을까 싶다.

‘조제’는 수동적인 여성 주인공을 비장애인을 리드하는 적극적이고

주체적인 여성상으로 재해석했다. 하지만 여기서 더 나아가 장애인과

비장애인의 로맨스가 성공하는 이야기를 담아냈으면 어떨까 생각이

든다. ‘청설’은 원작보다 밝은 분위기로 전환되었지만, 장애인을

소외시키는 설정은 변함이 없었다. 시대적 감수성에 맞춰 수어를

하는 남자 주인공 용준과 청각장애인 여름이의 사랑을 중심에

두었다면 더욱 깊이 있는 작품이 되었을 것이다. 이처럼 앞으로도

여전히 장애인의 현실을 다양하게 담아내기 위한 노력은 더 이어져야

할 것이다.